|

|

Взгляд 4: «Как вода с плотины с ревом льет»Строфы 33—35 заключают в себе описание званского домашнего производства: Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льет Что здесь изображено? Предвосхищая вопросы потомков, в «Объяснениях» Державин подробно комментирует эти двенадцать строк (Державин III, 709):

Итак, речь идет о пяти хозяйственных объектах — лесопилке, работающей на основе водяной мельницы, паровой и прядильной машинах, красильне (видимо, тоже механизированной) и, наконец, о кузнице, в которой производится легкое, «белое», оружие. Казалось бы, все понятно. И все-таки что-то смущает нас в этих строфах, заставляет вновь и вновь перечитывать их, пытаться расшифровать некую дополнительную информацию, в них содержащуюся. В чем здесь дело? в объекте или в способе описания? В том, что увидено или как? Попробуем ответить на этот вопрос. Появление машин в державинском тексте, для русской лирики 1800-х годов несколько неожиданное, представляется в то же время вполне естественным. В воспоминаниях двоюродного племянника Д.А. Дьяковой, А.П. Кожевникова, содержащих одно из наиболее подробных описаний деревенского быта Державиных, читаем:

Небольшие суконные и ткацкие фабрики, пильные мельницы, кирпичные и стекольные заводики имелись в это время в большинстве русских усадеб (Евангулова 2003, 76—79). Хозяйственные объекты упоминались, назывались поэтами, но само производство — за исключением, пожалуй, ломоносовского «Письма о пользе Стекла» — никогда не становилось предметом поэтической рефлексии2. В этом смысле новаторство Державина не только неоспоримо, но и более значимо, чем может показаться на первый взгляд. «Гавриил Романович хозяйством совершенно не занимался, — писал Кожевников, — это все состояло на попечении супруги его...» (Там же). Полную отрешенность Державина от хозяйственных дел отмечали и другие его современники: хозяйство, как и вся званская жизнь, было для него прежде всего объектом созерцания. Машина завораживает. Наблюдение за работой — тоже работа, по-своему утомительная, приближающая художника к ремесленнику, перед которым стоят определенные и четкие задачи3. Выверенная организация несложного механизма вселяет в Державина ту же живительную бодрость, что и «припас домашний, свежий, здравый», выставленный хозяйкой на стол. В «пильной водяной мельнице» поэта привлекает прежде всего ее размеренность и предсказуемость4. В отличие от разрушительной и дикой мощи Водопада, ломающего сосны «в куски» и стирающего в песок камни в одноименном стихотворении 1791 года, деятельность рукотворного водопада — званской плотины — осмысленна и созидательна5. «С ревом льющая» с плотины вода «движет ма́шину», которая, в свою очередь, «древа на доски делит». Казалось бы, природная стихия полностью подчинилась цивилизаторской деятельности человека. Это не так. Основное ощущение, возникающее при чтении «машинных строф», — ощущение «сопротивления среды». Пар «бьет», т.е. пробивается, на воздух «сквозь [ряды] чугунных столпов»; волны бумажной пряжи «льются» в лотки, но делают это тоже «сквозь», т.е. встречая на своем пути препятствия в виде игл и колес (или колес игл?). Два предлога «сквозь», разделенные двумя строками, образуют своего рода смысловую опоясывающую рифму, вынуждая читателя подобным же образом пробиваться сквозь текст. Сопротивление физического материала дано через сопротивление материала словесного. Сложная синтаксическая конструкция не столько описывает конструкцию техническую, сколько «переводит» ее на язык новой, словесной конкретности. «Самовластное» обращение Державина с языком отмечалось многими, если не всеми, его читателями. Я.К. Грот писал: «Он не боится ошибок против грамматики и синтаксиса, лишь бы воплотить свою идею в яркий и резкий образ, и действительно, таким способом он часто достигает своей цели вернее, чем если бы гонялся за безукоризненною чистотою речи, охлаждая тем полет своей пылкой фантазии» (Державин IX, 335). Несколько иное объяснение державинским «неправильностям» давал в своих воспоминаниях О знакомстве с Державиным С.Т. Аксаков: «Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава, и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоударение и самое словоупотребление» (Аксаков 1856, 540). Количество «ошибок против грамматики и синтаксиса» в «Жизни Званской» — рекордное даже для позднего Державина, а «машинные» строки выделяются своей «неудобочитаемостью» на фоне всего остального текста. В жерло поэтической машины попадает и само слово «машина»: ударение сдвигается, на латинский манер, на первый слог — машина6. И все-таки действие берет верх над противодействием. Неровностям стиля противостоит размеренность движений пилы, разрезающей деревья на доски, и внутренняя сила пара, бьющего на воздух. «Вне-глагольности ломоносовской восторженности» Пумпянский противопоставляет «волнение предицирующей способности» Державина (Пумпянский 2000, 97). Действительно, процессы обычно интересуют Державина больше, чем предметы. В этом смысле, как и во многих других, «Жизнь Званская» стоит особняком: из двухсот пятидесяти двух строк стихотворения только пятнадцать имеют на конце глаголы (десять из них рифмуются между собой); таким образом, глагольные рифмы составляют чуть менее 4% от всех рифм в стихотворении7. Впрочем, здесь мы имеем дело не с ломоносовской «вне-глагольностью», но с сознательной, тематической установкой на вневременную статичность (не забудем и первого названия стихотворения — «Картина Жизни Званской»). На фоне всего текста выделяется тридцать третья строфа — первая из трех «машинных» и единственная, в которой все четыре строки заканчиваются глаголами, к тому же глаголами действия (односложными льет — бьет и двусложными делит — мелет). Эффект усиливается тем, что глаголами венчаются фразы, состоящие почти из одних инверсий: глагол в заключительной, «латинизирующей» позиции выступает как результат долгой синтаксической борьбы8. Образующая жесткий каркас строфы 33 глагольная рифма связывает только половину строк в строфе 34 («льются — прядутся»: рифмовка ощущается как менее резкая в силу возвратности глаголов) и, казалось бы, совсем исчезает в строфе 35 (на самом деле определенное созвучие глаголов имеется и здесь: «берутся — куется», — усиленное синтаксическим параллелизмом, оно запрятано глубоко внутрь строки). Последовательный переход от «глагольности» описания — обратно к безглагольности — способствует созданию образа самого зрения — сосредоточенного, сконцентрированного на производимом эффекте в начале; несколько менее внимательного в середине; и вновь обращенного к историческим аллюзиям и философским обобщениям — в конце. Подобному ощущению постепенного «рассеивания» взгляда в «машинных» строфах способствует повышение процента тропеичности текста — увеличение доли слов, употребленных в переносном значении (Гаспаров 2004; Гаспаров, Скулачева 2004). Поэт вооружен уже не «стеклами оптики», но оптикой риторической: метафорами, метонимиями и сравнениями. Если в строфе, описывающей работу лесопилки и паровой машины, все слова выступают в своем прямом значении (может быть, за исключением деепричастия «клокоча», употребленного по отношению к пару9), то следующее за ней описание прядильной машины содержит в себе странную метонимию «Марииной рукой прядутся» и развернутую метафору «льющиеся волны пряжи»10. Одно из самых традиционных, восходящее к античности уподобление пряжи — волне в данном случае осложнено лексической «перетасовкой» — «волны рун» вместо «руны волн» (подобную перестановку едва ли можно объяснить потребностями рифмы: рифма «волн — веретен» кажется неточной даже в общем контексте поздней державинской лирики), антропоморфной метафорой «в пушистых локонах» и перекрестным сравнением: «руны волн <...> подобно снегу льются» (снег не льется: в основе уподобления лежит не действие, а свойство — белизна хлопчатобумажного волокна). Приведенные примеры могли бы служить яркой иллюстрацией тыняновской концепции «тесноты стихового ряда» — обмена слов «колеблющимися» семантическими признаками. М.Л. Гаспаров полагал «тесноту стихового ряда» фактором, деформирующим прежде всего синтаксис, а уже потом — семантику стиха (Гаспаров 2003). В поэзии позднего Державина деформирующее влияние синтаксиса на семантику возрастает из-за общей установки на непонятность и «темноту» стиля, выражающейся, в том числе, в обилии намеренно вводимых в текст инверсий (Альтшуллер 1984, 2007; Серман 1997, 62—63; Успенский 1995)11. В «Жизни Званской» их особенно много (Крон 2001, 240—253)12. Инверсия, один из самых сильных «приемов выразительности» поэтического языка, может выполнять в стихотворении разные функции: быть орнаментальной, просодической или миметической (Bivens 1979; Eekman 1975). «Затруднительные для смысла перестановки слов», заключенные в двенадцати «машинных» строках «Жизни Званской», — а прямого порядка слов мы не найдем ни в одной из них, — выступают в миметической, т.е. изобразительной роли. Синтаксис не столько влияет здесь на семантику, сколько семантизируется — точнее, «иконизируется» сам. Дени Дидро и Луи-Себастьян Мерсье неслучайно приравнивали отсутствие инверсий во французском языке к отсутствию в нем тех свойств, которые Р.О. Якобсон впоследствии называл «поэтической функцией» языка. Невозможность инверсии, по мнению Мерсье, приводит к принципиальной невозможности отражения в языке любых «нелинейных» процессов:

В державинском стихотворении инверсии служат построению подобных «нелинейных» образов. Если перевести «машинные» строки с аграмматического языка на обычный, вернуть в них прямой порядок слов, «раздать» всем подлежащим причитающиеся им сказуемые, дополнения и обстоятельства, разрушится не только поэтический текст — исчезнет образ. Произойдет это потому, что в данном случае объектом изображения является не отдельный предмет и даже не их сочетание, но схема, набор и порядок производимых операций. Именно этот образ — образ действия — создает Державин в двенадцати «машинных» строках, именно его стремится он передать нашей, взаимодействующей с ним, фантазии. «...И тьмы вдруг веретен / Марииной рукой прядутся»Объяснение этих двух строк — одно из самых неожиданных державинских объяснений «на стихотворение». Перечитаем его:

Читатель, не обратившийся специально к авторскому комментарию, воспроизведенному во многих, но все же далеко не во всех изданиях Державина, едва ли догадается об истинном смысле словосочетания «Марииной рукой». Рука какой Марии способна в одночасье заставить «прясться» «тьмы веретен» (вопрос об употреблении этого глагола по отношению к веретенам (а не к пряже или нити) оставим в стороне)? Наиболее естественным было бы предположить, что речь идет о некоей Марии — крепостной или вольнонаемной работнице Державиных. С другой стороны, толкование может быть переведено в религиозно-мистический план, и тогда «рука Марии» будет прочитываться как отсылка к образу Богородицы — тем более что пурпурная нить и веретено в руках Марии принадлежат к наиболее древним и устойчивым элементам иконографии Благовещенья. Впрочем, скорее всего, читатель и вовсе не сделает здесь остановки, не задумается об истинном содержании этого тропа: слишком гармонично и незаметно встроен он в многосоставную конструкцию державинской поэтической машины; слишком сложны и не произносимы предшествующие и последующие строки стихотворения. Попробуем разобраться, что это за фигура речи, какую функцию она выполняет в тексте и каким более общим установкам державинской поэтики отвечает. По своему настроению строки, посвященные «тьме веретен», единовременно приводимых в действие рукой загадочной Марии, созвучны хрестоматийной «экспозиции» «Вечернего размышления о Божием Величестве» Ломоносова (1743), классическом примере возвышенного: «Открылась Бездна, звезд полна; / Звездам числа нет. Бездне — дна» ((Ломоносов 1965, 219); ср. также строки самой известной ломоносовской оды «На день восшествия на престол... 1747 г.», начинающейся обращением к «Возлюбленной Тишине»: «Там тьмою островов посеян / Реке подобен Океан...» (Ломоносов 1965, 126)). Веретенам в стихотворении Державина так же нет числа, как звездам или островам, и их бесчисленность («тьма» !) осознается поэтом с той же внезапностью и восхищением, что и его предшественником. Нагнетание инверсий в «машинных строках» оказывается тем самым соответствующим заветам Псевдо-Лонгина, посвятившего этой риторической фигуре специальную главу трактата «О возвышенном»: «Ипербатоны или Преложеныя <...> состоят в переставлении слов или мыслей против обыкновенного порядка, и служат самым истинным признаком в то самое время и без всякого приготовления родившейся страсти» (Лонгин 1803, 159)14.

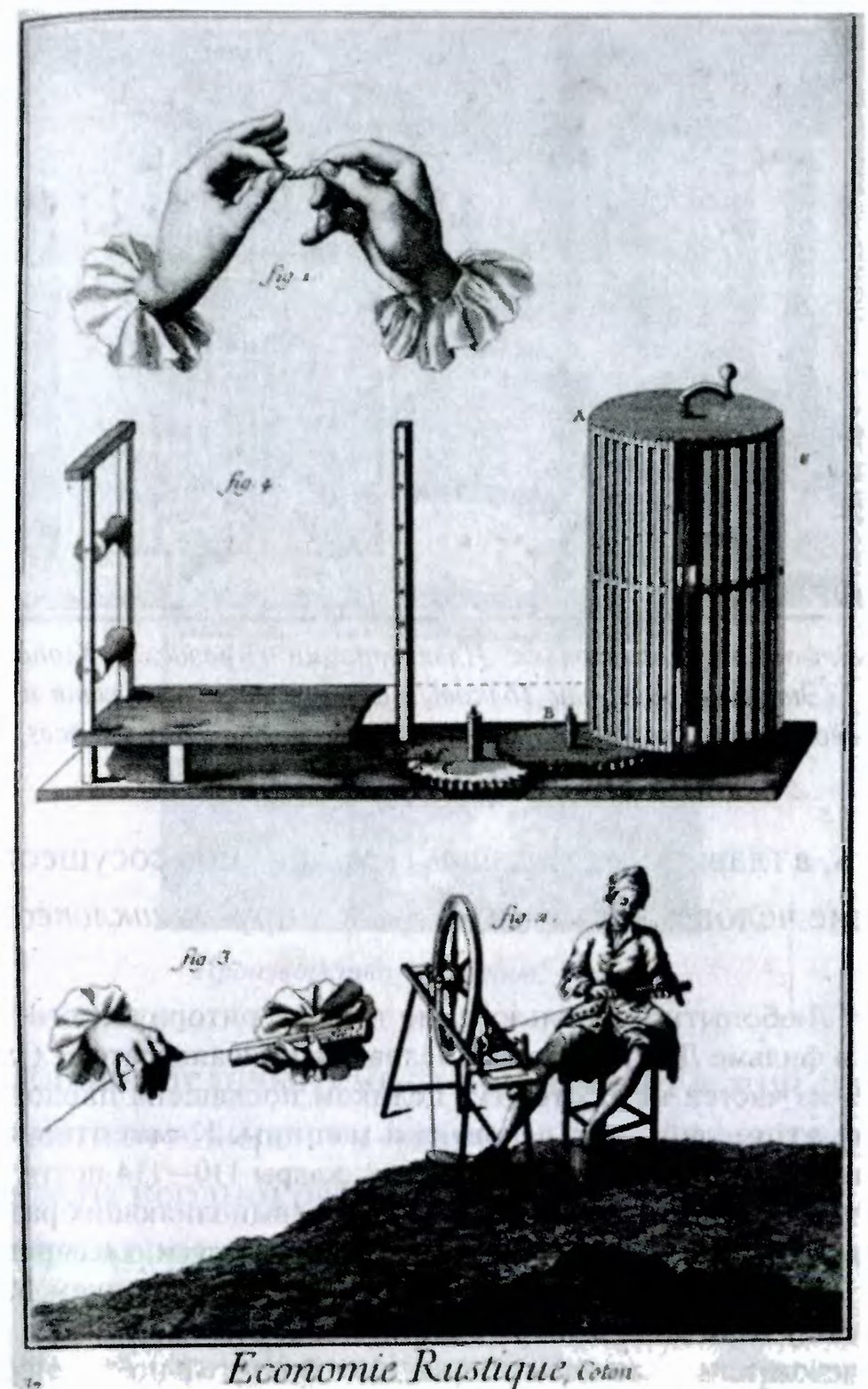

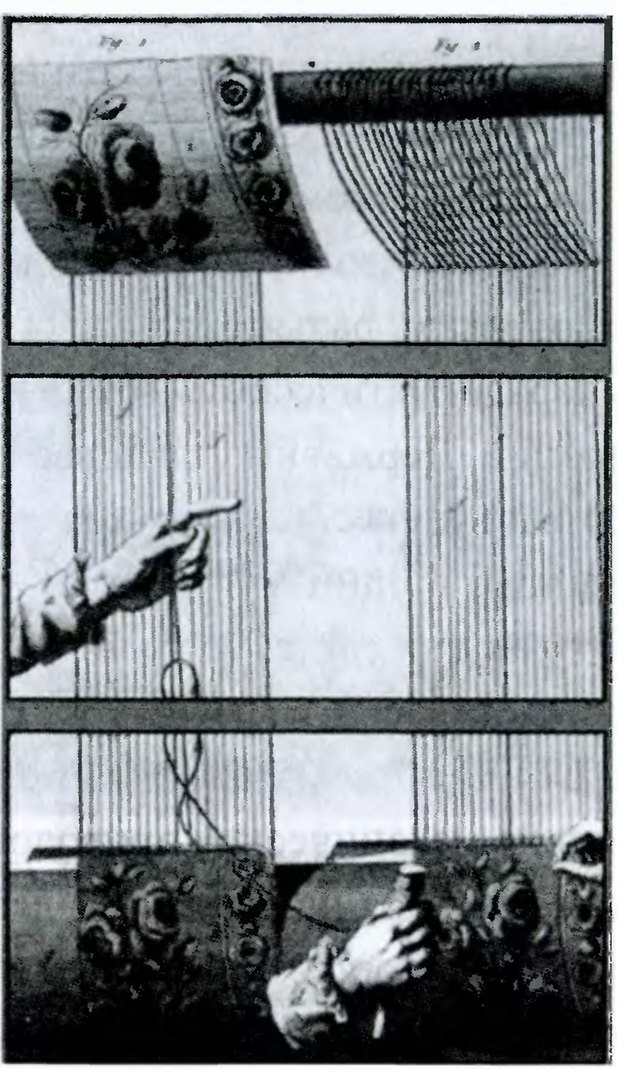

Обращение к миру машин в поисках «нового чудесного», превращение технического прогресса в источник поэтического вдохновения и «без всякого приготовления родившейся страсти» характерны для всей европейской культуры второй половины XVIII века (Guitton 1982; Klingender 1947). «Чудесное» это — особого рода. Поэтика описаний технических приспособлений может быть названа «поэтикой эффективности»: воистину чудесными оказываются лишь те механизмы и устройства, которые способны приносить человеку пользу. Как ни странно, ни механический «Флейтист» Вокансона, ни оптический клавесин Кастеля, ни другие развлекательные «автоматы» середины столетия поэтов не вдохновляли. Их внимание было привлечено к усовершенствованным часовым механизмам, пожарным машинам с необычной водонапорной системой, хитроумным пушечным запалам и даже ловко сработанным протезам (так, «серебряной руке», заменившей солдату руку, потерянную в бою, посвятил одно из своих ранних произведений будущий «певец садов» Жак Делиль)15. Но наибольшую известность в Европе конца XVIII столетия приобрело описание прядильной машины из поэмы Эразма Дарвина «Ботанический Сад» (The Botanic Garden (1791)), которую нам уже приходилось упоминать.

Французский прозаический перевод «Ботанического Сада», изданный в последний год уходящего века Ж.-П. Делезом (Darwin 1800), был известен в России 1800-х годов (Долинин 2007, 55—69). Ни утверждать, ни отрицать знакомства Державина с «образцовым» описанием многоверетенной прялки, заключенным в тексте поэмы, мы не можем. Что касается самого объекта описания, то новая прядильная машина, выписанная императрицей Марией Федоровной из Англии и воспетая Державиным, была прямой наследницей ватер-машины Аркрайта, ее «улучшенным и дополненным» вариантом, известным истории техники под именем «Мюль-машины» Кромптона (Manchester 1823; Lake 1996; Цейтлин 1940). Автор усовершенствованной модели, Самюэль Кромптон, заменил гидравлический двигатель паровым, что сразу резко увеличило производительность машины: если «Дженни» одновременно вытягивала по шестнадцать нитей, а машина Аркрайта — по восемьдесят, то человек, управлявший «Мюлем» (названным так в знак гибридности происхождения), мог самостоятельно приводить в движение сотни веретен («более нежели на сто веретенах <...> прясть», как писал Державин в комментариях к «Жизни Званской»). Несколько таких машин действительно было закуплено вдовствующей императрицей Марией Федоровной для России в первые годы XIX века22. В 1804 году одна из них была введена в действие в Александровской мануфактуре «на собственном попечении императрицы» (Вилламов 1836, 23).

Возможно, этим обстоятельством объясняются и загадочные на первый взгляд ассоциации деятельности Марии Федоровны с работой неких таинственных машин в стихотворении «Зима», относящемся к следующему, 1805 году. В этом по-настоящему грустном стихотворении, написанном «в забавном русском слоге», сказочный мотив бесшумных машин ложится в основу уподобления волшебницы Добрады благодетельнице Зиме23: Тот сидит всегда за делом, Для Державина и его современников в английской прядильной машине, закупленной по инициативе императрицы, был заключен двойной оптимизм. Надежный, выверенный — и при этом не слишком сложный — механизм, каждая деталь которого, находясь в согласии с другими, приходит в движение по мановению руки, представал одновременно метафорой и метонимией налаженного государственного устройства, символом некоторой универсальной «умелости», объединяющей все сферы британской жизни — от политики до производства (неслучайно Эдмунд Берк видел одну из угроз революционных потрясений в том, что «неумелость может проникнуть в промышленность» (Берк 1992, 174)). Автор «Мыслей беспристрастного гражданина о буйных французских переменах», вариаций на тему «Размышлений о революции во Франции» (предположительно, А.В. Нарышкин), писал, развивая идеи Берка и местами утрируя его «метафорическую стратегию»:

Взаимосвязь и взаимозависимость частей эффективно работающей машины (впоследствии — один из самых мрачных мотивов антиутопий двадцатого века) на рубеже XVIII—XIX столетий почти не была отягощена подобными коннотациями и воспринималась многими куда менее консервативными, чем автор «Мыслей», людьми как одна из версий «социального ньютонианства». Научная модель внутренней организации социума, вдохновленная в начале века законом всемирного тяготения и его приложениями, постепенно уступила место двум другим — театральной и индустриальной. Уподобление разумно устроенного общества труппе театра, каждый из членов которой заинтересован в удачном исходе общего дела, было сформулировано Адамом Смитом в его трактате «Теория нравственных чувств» (Theory of the Moral Sentiments (1759))24 и развито Дидро в «Парадоксе об актере» (Paradoxe sur le comedien (1773—1778)). В сочинении Дидро акцент был смещен: здесь не общество сравнивалось с театром, но театр — с обществом:

Чрезвычайно любопытным примером слияния, своеобразной синонимии театральной и индустриальной метафор общественного устройства служат строки «программного» стихотворения Н.М. Карамзина «Протей или несогласия стихотворца» (1798)26: Разнообразное движение страстей, В стихотворении Карамзина, созданном и опубликованном в конце тревожных и непредсказуемых 1790-х годов, на смену Великой Цепи Бытия приходит более сложный, динамический ее вариант — «чудесное сцепленье / бесчисленных колес». Естественной реакцией «Певца»27 на встречу с подобным чудом оказывается «восторг удивленья» — наиболее точная формула эмоционального ответа на встречу с возвышенным и новым — бездной звезд, тьмой веретен, бесчисленными колесами28. Рука Марии«Рука вместо человека» — один из самых распространенных случаев метонимии29. Этот пример приводится всеми авторами, когда-либо писавшими о теории тропов, — от Аристотеля и Фонтанье до Лакоффа и Джонсона (за исключением, пожалуй, тех, для кого принципиально важным оказывалось противопоставление метонимии — синекдохе: в таком случае, семантический сдвиг от означаемого «человек» к означающему «часть тела» представлялся случаем «классической» синекдохи). Примеры рук, живущих самостоятельной жизнью в литературе и искусстве, можно множить до бесконечности, тем более что, «в отличие от метафоры, которая всегда стремится к известной оригинальности, силу и значимость метонимии дает только традиционность» (Жирмунский 1996, 343)30. Допустим, «рука Марии» — обычная метонимия, «обозначение предмета или явления по одному из его признаков, когда прямое значение сочетается с переносным» (такое определение дает нам новая «Литературная Энциклопедия Терминов и Понятий» (ЛЭТП 2001, 535)). Но рука, приводящая в движение «тьмы веретен», связана с императрицей, импортировавшей в Россию новую прядильную машину, весьма опосредованно: прямое значение с большим трудом сочетается здесь с переносным. Иными словами, чтобы пройти путь от этой «части» (pars) до этого «целого» (toto), требуется сделать гораздо больше смысловых шагов, чем обычно. Тем не менее в данном контексте подобное логическое построение выглядит почти естественным. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо задуматься о возможных источниках этой фигуры, как словесных, так и изобразительных.

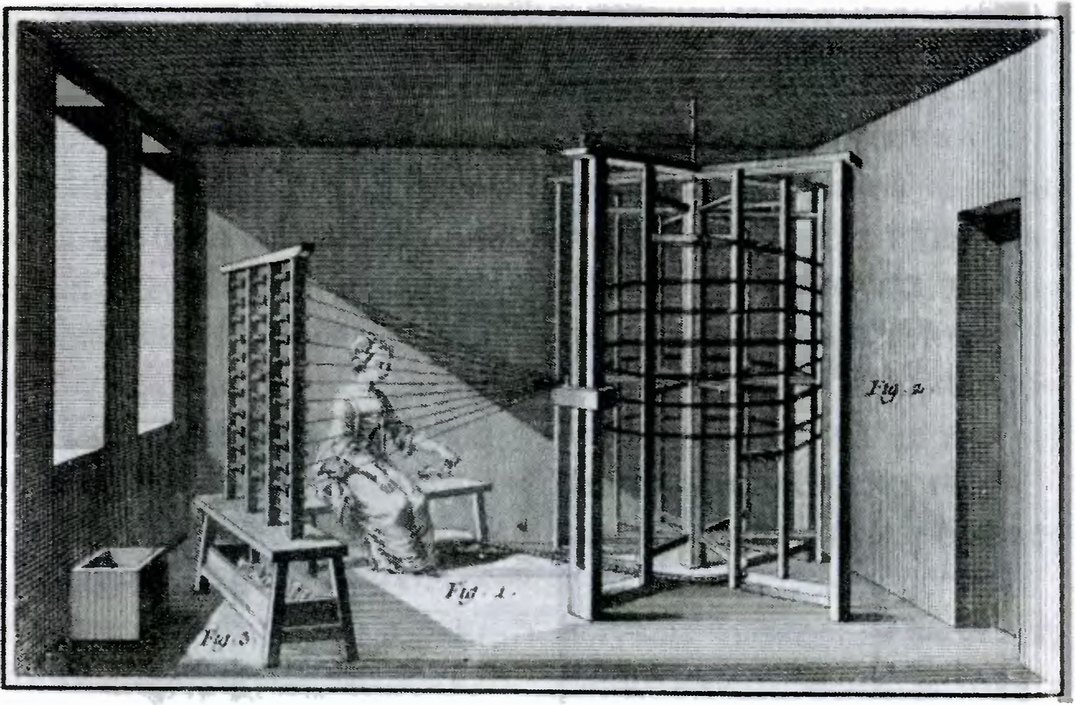

Эмблематическая образность, прямые отсылки к устойчивым зрительным представлениям в сочетании с картинами принципиально непредставимыми — один из жанрообразующих признаков русской оды. Эта способность оды, прежде всего ломоносовской, свободно сочетать в себе «слова-представлеция» и «слова-понятия», т.е. переходить от референтного понимания тематического слова к сигнификативному, была впервые сформулирована Г.А. Гуковским (Гуковский 1927), а недавно блестяще проанализирована К.Ю. Роговым, продемонстрировавшим принципы действия «барочной панегирической визуальности» в одах Ломоносова (Рогов 2005). Как ни странно, три «машинных» строфы — тематически самые современные — ближе всего подходят к одической стилистике (по крайней мере, в этом ее проявлении — органичном смешении представимого и непредставимого). «Машинные строфы» можно назвать изобразительными, но нельзя — описательными, потому что при их прочтении перед нашими глазами не встает никакой цельной, законченной картины, — только зрительные фрагменты-детали и некоторая схема их взаимодействия, едва ли формулируемая, но ощутимо присутствующая в тексте. Внутри «машинных строф» «рука Марии» представляет тот самый аллегорико-эмблематический пласт, о котором шла речь выше, и служит отсылкой к вполне определенному визуальному источнику. «Экфрастическая установка» оды Ломоносова и Тредиаковского (термин К.Ю. Рогова) основывалась на том, что в памяти читателей немедленно вставала соответствующая эмблема из имевших широкое хождение иконологических лексиконов — прежде всего «Символов и Эмблематов» (как уже отмечалось, самое известное издание этой книги, осуществленное Нестором Максимовичем-Амбодиком, вышло в свет в 1788 году.) В то же время «Символы» уже не могли претендовать на «автоматизм» соотнесения: восприятие иконологии в качестве постоянного — и единственного — фонда зрительных образов, готового в любой момент передать из подсознания в сознание необходимую визуальную цитату, было оспорено другим источником, на рубеже веков имевшимся в большинстве личных библиотек русской аристократии. Речь идет об Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, точнее — об одиннадцати томах ее иллюстраций.

Появление странной метонимии в державинских строфах, сопрягающих науку, искусство и технику — три производных древнегреческого представления о τεχνη, — начинает казаться естественным при первом же воспоминании об «энциклопедических руках». Более того, само использование этой риторической фигуры (с учетом ее необязательности, возможности легко без нее обойтись) следует воспринимать как отсылку к тому единственному контексту, без которого, в интересующий нас период, едва ли можно было помыслить, a главное, вообразить гармоничное сосуществование человека и машины, — к миру Энциклопедии31.

Дополнительный смысл приобретает в этой связи и миметизм инверсий в «машинных строфах». Исследователи неоднократно отмечали, что изменение обычного порядка тех или иных элементов (словесных или образных) ведет к выявлению, вычленению этих элементов (ср.: «В инверсированных конструкциях совершается перераспределение логического ударения и интонационное обособление слов <...> слова звучат более выразительно, более веско» (Томашевский 1996, 75)). Инверсия как стилистический прием может читаться как аналог аналитического, «препарирующего» зрения, лежащего в основе иллюстраций к Энциклопедии. Элементы текстового единства стоят здесь в той же изолированной, эмфатической позиции, что и детали разъятого на части механизма в нижнем, «парадигматическом» «отсеке» двусоставных иллюстраций. Державин улавливает, тем самым, не только самый интерес, но и подход энциклопедистов к машинному организму.

Многоступенчатая система «тропологических передач», позволяющая соотнести руку Марии с образом ее венценосной обладательницы, вполне соответствует сложной системе механических приводов, благодаря которым моментальное приведение в действие множества веретен оказывается возможным и, более того, подвластным одному человеку. Но рука, почти забывшая о собственном теле, не вызывает у читателя дополнительных вопросов только там, где ударения сдвигаются с привычных позиций, где сталь и воск меняются своими физическими характеристиками, а слова — местами и смыслами. Примечания1. Кожевников 1994, 24. О машинах в державинском хозяйстве, а также о расположении хозяйственных построек на территории усадьбы см.: Никитина 1986, 514—515; Михайлова 1997, 109—110; Рузвельт 2009, 424—427. 2. Так было не только до, но и после Державина — ср., например, известные строки, посвященные реке Осуге в одноименной поэме А.М. Бакунина, относящейся к концу 1820-х годов: «Муку нам мелет и бумагу, / Гранит хрусталь и пилит тес» (цит. по: Олейников 1994, 56). Усадьба Бакунина Прямухино, так же как и Званка, была спроектирована Н.А. Львовым (особое внимание Львов уделил постройке небольшой ткацкой фабрики). 3. Французский историк литературы, автор нескольких монографий об описательной поэзии XVIII века, Эдуард Гиттон, так объясняет интерес к машинам во французской поэзии середины столетия: «По преимуществу символ технического прогресса, машина заставляет мечтать, думать и творить поэтов во Франции между 1750 и 1770-ми годами. Эти даты совпадают со временем индустриального расцвета <...> Поэт, механик слов и образов, состязается с механизмом, который он видит перед собой. Усваивает ли он техническое наречие или, наоборот, отдаляется от него?» (Guitton 1982, 96). 4. Ср. слова выдающегося российского мультипликатора Ю.Б. Норштейна — авторскую попытку объяснить, «как сделана» и «откуда взялась» его «Шинель»: «Мы, мальчишки, любили сидеть на бревнах напротив тусклых окон ткацкой фабрики, работавшей круглосуточно. <...> Тихий вечер, двор, сумерки, свет из окон фабрики, где постоянно челночно двигались ткацкие станки в одном и том же ритме, с точностью до доли секунды, и за ними ходили работницы. Я, завороженный, просто часами смотрел, как они, перегибаясь, ловя нити, следовали за движением станины — четыре шага вперед, четыре назад — отступая, перегибаются... перегибаются... чтобы успеть... соединить оборванную пряжу, нить судьбы. Мне казалось, что они не успеют соединить пряжу, и произойдет что-то ужасное. Но они успевали, и я облегченно вздыхал. И снова: четыре шага вперед и... назад, вперед... и назад. Станины уходили в бесконечность, теряясь в маслянистом воздухе, будто отраженные в зеркалах, одно напротив другого, — вечность этого движения, никогда не умолкавшего даже во сне... перестук прядильных машин шел через мое детство <...>. Вот из чего Шинель и меньше всего из вчитываний в Гоголя» (Норштейн 2008, II, 10). 5. Ср. державинские «Объяснения» к «Водопаду»: «Хотя Кончезерский завод лежит от сего водопада около сорока верст, но в сильную погоду по ветру слышно иногда бывает действие заводских машин, которые, смешавшись с шумом вод, дикую некую составляют гармонию, которую Автор сам слышал, ибо он, будучи губернатором в сей губернии, видел сей водопад, нарочно его обозревая» (курсив мой. — Т.С.; Державин I, 335). 6. Заимствованное в русский язык из латыни (главным образом, через польский и немецкий языки) слово машина (махина), впервые зафиксированное словарями в 1702 году, с самого начала произносилось с ударением на втором слоге (Словарь Русского Языка XVIII века. Вып. 13: 99—100). Ср. у самого Державина: «Не видать ее работы, / Не слыхать ее машин...» («Зима» (1805)). 7. Системное описание глагольной рифмы см.: Гаспаров, Скулачева 2001. 8. О влиянии латинского синтаксиса на русский литературный язык XVIII века см.: Ковтунова 1969, 76—77, 80. 9. Словарь Даля фиксирует два значения глагола «клокотать»: «клочить или клокотать что, рвать или взбивать клочьями, ерошить; мять или сваливать в клочья; приводить в беспорядок» и «волноваться с шумом, бить ключом, кипеть, взбивая пену и с гулом». Державин сплавляет здесь оба этих значения, но зрительный регистр, заданный вводным «смотрим, как», а также наличие дополнения («клокоча огнь») заставляют читателя «отключить звук». 10. Ср. у Мандельштама сочетание той же метафоры с той же метонимией: «На перламутровый челнок / Натягивая солнца нити, / О, пальцы гибкие, начните / Очаровательный урок! // Приливы и отливы рук — / Однообразные движенья...» (вариант — «О пальцы гибкие, спешите / Исполнить царственный урок») (курсив мой. — Т.С. (Мандельштам 2001: 26)). 11. И.З. Серман специально останавливается на интересе Державина к приему инверсии — «прекрасной переставки слов» — как практическом, так и теоретическом. Так, в «Рассуждении о лирической поэзии», выделяя в истории мировой поэзии создателей особенно трудных стихов, Державин пишет о скальдах, что «они ставили себе за особенную честь и славу быть в коротких словах многозначительными, а необыкновенными переставками слов не токмо для простого народа, но и для разумеющих читать, хотя они смысл слов и понимали, непостижимыми, или таинственными...» (Серман 1997, 63; ср. также: Западов 1989, 308—309). 12. Из двух основных видов инверсии — анастрофы и гипербатона (их разделения) — Державин явно отдает предпочтение последнему. Впрочем, он нередко совмещает в одной строке оба типа нарушения порядка слов (ср., например, «Как сквозь чугунных пар столпов на воздух бьет» или «...B пушистых локонах. И тьмы вдруг веретен» — здесь действие инверсии усиливается межстрочным анжамбманом — явлением сравнительно редким для державинской поэтики (Щеглов 2003: 153)). 13. «Nous rapprochons les mots, nous les enchaînons les uns aux autres; nous ne les construisons pas, nous les accumulons; nous ne saurions les disposer de manière à se prêter mutuellement de la force et de l'appui; les mouvements circulaires et les mouvements obliques nous sont également défendus, nous ne pouvons parcourir que la ligne droite...» (Mercier 1801, xlj). Мерсье неслучайно говорит в предисловии к «Неологии» о том, что следующим его литературным проектом — «последним приношением стихотворству и стихотворцам» — будет трактат об инверсиях, необходимый, по его мнению, новому веку (Там же, xliij). 14. Комментируя незавершенное державинское «Послание <...> к великой княгине Елене Павловне» в одном из писем к поэту, Болховитинов писал о слове «тма» как об одном из признаков возвышенного стиля (Грот 1868, 73). Ср. также о внезапности и прерывистости как обязательных атрибутах возвышенного в «Философском исследовании» Берка (разделы 17, 18) (Берк 1979, 112—114). О месте возвышенного в поэтике и риторике русской оды, а также о близости русского представления о возвышенном к понятию «восторга» см. монографическое исследование Елены Погосян (Погосян 1997). 15. В пространной «Эпистоле к Господину Лорану, кавалеру ордена Св. Мишеля» (Epître à М. Laurent, chevalier de l'ordre de S. Michel (1761)) перечислив разнообразные достижения технического гения человека — от микроскопа и телескопа до прославленной «Машины Марли», поднимавшей воду из Сены в сады Версаля, и переносных мостов французской армии, Делиль обращается наконец к главному предмету своего восхищения — искусственной руке, созданной адресатом эпистолы, Господином Лораном: «О prodige! Ton bras reparait sous sa main: / Ses nerfs sont remplacé par des fibres d'airain. / De ses muscles nouveaux, essaiant la souplesse, / Il s'etend & se plie, il s'éléve & s'abaisse. / Tes doigts tracent déja ce nom que tu chéris: / La Nature est vaincue, & l'Art même est surpris» (Delille 1761, 9) («О Гений! Твоя рука возрождена его рукой, / Ее нервы заменены медными нитями, / Испытывая гибкость своих новых мышц, / Она вытягивается и сгибается, поднимается и опускается. / Твои пальцы уже благоговейно выводят это имя: / Природа побеждена, и само Искусство — в изумлении»). 16. «The general design of the following sheets is to enlist Imagination under the banner of Science; and to lead her votaries from the looser analogies, which dress out the imagery of poetry, to the stricter, ones which form the raticionation of philosophy» (Darwin 2007, 12). Рядом с «первичными» и «вторичными» «удовольствиями воображения» (primary and secondary pleasures of Imagination) Дарвин поместил удовольствия «третьего рода», ранее невиданные, — механические. 17. Буквальный перевод: «Где бы божественное создание ни бурлило жизнью, / Я различаю твой дух в разгорающейся всеобщности, / [Я вижу] как, добавляя новое сияние к благотворным лучам / Науки, Возникают Острова, катят [свои волны] океаны, / И Наука, в первозданной красе, кажется, / Дышит, вдохновленная Тобой, философская душа». 18. «Локк упал в обморок / Сад умер / Из его [Локка. — Т.С.] ребра / Бог извлек Прялку Дженни» (Фрагмент цикла «The Tower» (1928)). 19. Некоторое представление о соотношении научно-технических и индустриальных реалий и аллегорической образности в строках Дарвина можно составить уже по оглавлению (каталогу) второй песни Love of the Plants: «Air-balloon of Montgolfier; Arts of weaving and spinning; Arkwright's cotton mills; Invention of Letters, figures and crotchets; Mrs. Delany's paper-garden; Mechanism of a watch, and design for its case; Time, hours, moments; Transformation of Nebuchadnezzar; St. Anthony preaching to fish; Sorcerers; Miss Crew's drawings; Song to May; Discovery of the Bark; Moses striking the Rock; Dropsy; Mr. Howard and prisons» («Воздушный Шар Монгольфье; Искусство пряжи и ткачества; Бумагопрядильные фабрики Аркрайта; Изобретение Букв, фигур и нот; Бумажный Сад Миссис Деланэ; Часовой Механизм и чертеж футляра; Время, часы, моменты; Превращение Навуходоносора [в дикое животное. — Т.С.]; Святой Антуан, проповедующий Рыбам; Колдуньи; Рисунки Миссис Крю; Песня к Маю; Открытие Барки; Моисей, рассекающий скалу; Водянка [здесь — заболевание злаков. — Т.С.]; Мистер Ховард и темница»). 20. «Нимфа Госсипия ступает по бархатистой траве, / И согревает румяными улыбками водяного Бога; / Превращает его тяжелые весла в тонкие веретена, / И изливает на массивные колеса его пенные сосуды! / Седой Ловелас очаровывает ее игривыми ласками, / И размахивает своим трезубцем — пока Монарх прядет. / — Сначала ясноглазые Наяды выбирают / Из кожистых коробочек растительную шерсть; / [Затем] чесальная машина своими железными зубцами распутывает / Запутанные узлы, и разглаживает распущенное на волокна руно; / Тогда приходит в движение [берется за дело] стальная рука с изящными пальцами, / Расчесывает [руно] широким гребнем и образует бесконечную нить; / Вращающийся корпус медленно, мягкими губами захватывает / Нежные пряди, и свивает их во вздымающиеся шпили; / Все быстрее двигаются сменяющие друг друга валики, / Одни удерживают, другие растягивают нить; / Но вот уже мелькают шпульки и сверкают быстрые оси, / И медленно вращается внизу трудолюбивое колесо» (курсив автора. — Т.С.). 21. «Who does not admire the infinite art with which Dr. Darwin has described the machine of Sir Richard Arkwright. His verse is a piece of mechanism as complete in its kind as that which he describes» (Barbauld 1795, iv). 22. Важная миссия выбора и закупки прядильных машин была возложена императрицей на придворного архитектора, шотландца Адама Менеласа, командированного в Великобританию в 1800 году (об этой экспедиции см.: Швидковский 1991, 237). 23. Волшебница Добрада — героиня «Русских сказок» Чулкова (1780), именем которой, по слову Грота, «Державин означал императрицу Марию Федоровну» (Державин II, 331). Грот очень ценил эту «пьесу» и именно от «Зимы» вел отсчет «печальному времени» Державина. 24. Основываясь на теории «взаимной симпатии» Дэвида Юма, Смит писал о том, что высшим счастьем человека может и должно быть «зрелище счастия других» (Смит 1997, 220). О восприятии этики Адама Смита Эдмундом Берком см.: Huhn 2004. 25. «Il en est du spectacle comme d'une société bien ordonnée, où chacun sacrifie de ses devoirs primitives pour le bien de l'ensemble et du tout. Qui est-ce qui appréciera le mieux la mesure de ce sacrifice? Sera-ce l'enthousiaste? Le fanatique? Non, certes. Dans la société, ce sera l'homme juste; au theatre, le comédien qui aura la tête froide» (Diderot 2000, 61). Во время своего пребывания во Франции в 1764—1767 годах Адам Смит тесно общался с энциклопедистами, в том числе и с самим Дидро, работавшим в эти годы над «Салонами», «Племянником Рамо» и редактировавшим последние тома «Энциклопедии». К работе над «Парадоксом» Дидро обратился позже — в середине 1770-х. Поэтому идеи Смита, а также некоторые образы и мотивы «Теории нравственных чувств» могли оказать на Дидро непосредственное влияние. Суждения самого Дидро о театре и обществе широкого распространения не имели: «Парадокс об актере» не был издан вплоть до 1830 года. 26. «Протей» был впервые опубликован в третьей книжке альманаха «Аониды» в 1799 году. О месте этого стихотворения в поэтической теории и практике Карамзина см. статью немецкого исследователя Манфреда Шрубы (Шруба 2006). 27. Под «Певцом Села» Карамзин, вероятно, подразумевает Жака Делиля и уже упоминавшуюся нами «Эпистолу к Господину Лорану» (1761) — своеобразную «оду» солдатскому протезу, в которой Делиль прославлял и другие «успехи просвещенья» — разнообразные достижения технического гения человека. Строки «Протея» перекликаются со строками «Эпистолы» Делиля, а также с отрывком из «Садов», собственный перевод которого Карамзин приводит в 122-м письме русского путешественника, посвященном хитроумной Машине Марли и всей системе водоснабжения Версаля. «Вместо подробного описания вот вам худой перевод Делилевых прекрасных стихов, в которых он прославляет Марли: "Там все велико, все прелестно, / Искусство славно и чудесно; / Там истинный Армидин сад / Или великого героя / Достойный мирный вертоград, / Где он в объятиях покоя /Еще желает побеждать / Натуру смелыми трудами / И каждый шаг свой означать /Могуществом и чудесами, / Едва понятными уму <...>". Надобно быть механиком, чтобы понять чудесность Марлийской водяной машины, ее горизонтальные и вертикальные движения, действие насосов и проч. Дело состоит в том, что она берет воду из реки Сены, поднимает ее вверх, вливает в трубы, проведенные в Марли и в Трианон. Изобретатель сей машины не знал грамоте...» (Карамзин 1984, 304). Одна из двух водоподъемных машин, спроектированных Львовым для Званки, была уменьшенной и усовершенствованной версией «машины Марли». 28. Ср. словосочетание «agreable surprise» в «Удовольствиях» Аддисона, описывающее реакцию на различные манифестации «новизны». Неслучайно в апологии Англии, содержащейся в неоднократно цитированном нами «Опыте о Великобритании» (1805), жизнь любого британца от рождения до смерти предстает бесконечной чередой удивлений: «Он (британец. — Т.С.) удивляется вместе с иностранцами положительному превосходству мореплавания соотчичей своих; он удивляется с ними вместе народному изобилию отечества своего; он удивляется вместе с целым светом красоте, замысловатости и прочности изделий Великобританских; он радуется удивлению странствующих, возбужденному осанкою и благовидностию жителей Англии, и отличительным порядком и чистотой их домоводства» (курсив мой. — Т.С.; Опыт о Великобритании 1805, I, 155). 29. В предисловии к «Работам по поэтике выразительности» (1993) А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглов в качестве одного из примеров «молекулярной манифестации литературности» приводят известные строки из стихотворения Баратынского «Пироскаф»: «Много мятежных решил я вопросов, / Прежде, чем руки марсельских матросов / Подняли якорь, надежды симво́л!», комментируя их следующим воспоминанием: «МЛ. Гаспаров заметил как-то, что его всегда интересовало, почему поэт в этом стихе сказал «руки марсельских матросов», вместо того, чтобы дать матросов, так сказать, в полный рост. В чем интуитивно ощущаемая нами уместность этого крупного плана матросских рук? Ответ достаточно прост. В этих строках идет речь об отплытии и начале нового периода в жизни поэта. Всякое важное начало имеет тенденцию оформляться символами и тропами. Один символ — якорь — здесь уже есть; чтобы не разбавлять символизм начальной зоны бытовым реализмом, а, напротив, его поддержать и продлить, матросы тоже вводятся через троп — pars pro toto, причем в качестве pars (части) выступает рука, элемент и сам по себе многозначительный, фигурирующий во всякого рода эмблемах, ритуальных жестах, поговорках и т. п.» (Жолковский, Щеглов 1996, 10). 30. Ср. традиционное использование этой метонимии Державиным, также в связи с образом Добрады, в стихотворении «Праздник воспитанниц девичьего монастыря», созданном за десять лет до «Жизни Званской», в 1797 году, в период непродолжительного царствования Марии Федоровны. Описывая, «как Марию несравненну, / Нежную России мать, / Юны девы принимали...», Державин упоминает и о том, как воспитанницы «в дар священный приносили / Рук изделие своих» (курсив мой. — Т.С.). Комментируя эти строки в «Объяснениях», Державин отмечает: «Она заботилась не об одном умственном образовании воспитанниц <...> были введены рукоделия, особливо такие, которые нужны для домашнего быта...» (Державин II, 49). 31. Любопытно использование того же риторического приема в фильме Дзига Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929), одна из частей которого (IV) целиком посвящена плодотворному взаимодействию человека и машины. Комментируя эту часть фильма, Ю.Г. Цивьян пишет: «...кадры 110—114 почти полностью состоят из крупных планов рук, выполняющих различную работу: рук машинистки, рабочего, пианистки, кассирш, парикмахера, кинооператора, монтажницы и т.д., причем, как и повсюду в фильме, выбор "действующих рук" не случаен и их последовательность не хаотична, а изобразительно развивает и комментирует определенный мотив <...>. Таким образом, часть IV в фильме "Человек с киноаппаратом" замечательна тем, что вся выстроена по метонимическому принципу. Декларативная тема "труда" сопровождается темой "участия", данной в самом принципе конструирования киноязыка — часть вместо целого» (Цивьян 1991, 372).

|

| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2025 Публикация материалов со сноской на источник. |

На главную | О проекте | Контакты |