|

|

Поиски метафоры. Вместо предисловияI. Рубеж XVIII—XIX столетий в российской истории был первым рубежом веков в прямом смысле слова, точнее — в новоевропейском его понимании. Если 1601 год, ознаменованный в Англии появлением на сцене шекспировского «Гамлета», для России не значил ничего особенного просто потому, что здесь жили в году 6209-м (по-своему вполне памятном), если первый год XVIII столетия был законодательно и мифологически оформленным началом, «произведением из небытия в бытие», по известному выражению петровского канцлера Гавриила Головкина, — то 1801 год стал первым поворотным моментом в истории России, осознанным современниками как таковой. Это произошло не сразу: идея хронологически обусловленного рубежа, комплекс ассоциирующихся с ней переживаний, а также призванная служить их словесному оформлению риторика были завезены в Россию из Европы и лишь постепенно, в течение первых десятилетий нового века, прививались на российскую почву. Острота этих переживаний и их локализация во времени варьировалась в зависимости от жизненных обстоятельств каждого конкретного человека. В жизни Гаврилы Романовича Державина «грань веков» пролегла по зиме 1803/04 года — одной из самых грустных зим его жизни. 8 октября 1803 года Державин был вынужден оставить министерский пост в правительстве Александра I, «любимого сына благих небес», «царевича Хлора», появление которого на свет он воспел четвертью века раньше и на чье счастливое царствование возлагал столько надежд еще совсем недавно1. Два с половиной месяца спустя, в конце декабря, умер Н.А. Львов — друг, родственник и личный «просветитель» поэта. На его смерть Державин откликнулся горькими словами разочарования, не одного «милого Львова» оплакивающими: Друг мой! Увы! озлобясь Время Ощущение «озлобленности времени» и невозможности «пережить веки пользой» переполняло Державина. Отныне он — чиновник в отставке, поэт на пенсии; и этот новый статус человека, «всемилостивейше уволенного от дел», для него невыносим. Из активного и деятельного, — по крайней мере, по собственному его ощущению, — участника исторического процесса Державин превращался в безмолвного наблюдателя, не только не способного как-либо влиять на ход событий, но постепенно перестающего понимать, что, собственно, происходит. Какими словами описать это ощущение? С чем сравнить? В каких образах выразить? В 1803 году вышло в свет «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» Александра Семеновича Шишкова — одна из самых одиозных книг в истории русской культуры. Основной пафос «Рассуждения» заключался в противопоставлении духовного богатства старославянской литературы — анархическому духу чужеземной, прежде всего — французской словесности (Альтшуллер 2007, 37)3. Поначалу Державин отзывался об адмирале и его сочинении довольно сдержанно, но сформулированные Шишковым идеи лингвистического патриотизма оказались хорошим подспорьем для его собственной обиды и недоумения. Сближение Державина с архаистами происходило постепенно (своеобразным летописцем этого сближения стал Степан Петрович Жихарев, автор известных «Дневников» студента и чиновника, а также «Воспоминаний Старого Театрала», к которым нам придется не раз обратиться на страницах книги). В 1805 году общение становится более тесным, в 1807-м начинаются регулярные собрания будущей «Беседы любителей русского слова» — то в особняке Державиных на набережной Фонтанки, то на другом ее берегу, у Олениных, то в доме князя Шаховского. Первое «Чтение в Беседе» состоялось 14 марта 1811 года в парадной зале державинского дома4. У истории вхождения Державина в шишковский круг были свои бытовая, политическая и эстетическая составляющие. Эстетической доминантой явился поворот от культурного универсализма так называемого «державинско-львовского кружка» — содружества поэтов и художников, музыкантов и архитекторов, живших в ощущении причастности к некоторому общему делу, — к логоцентризму шишковистов (Лаппо-Данилевский 2009)5. Потребность «домолвить карандашом то, что словами стихотворец не мог или не хотел сказать» — основа масштабного семиотического проекта иллюстраций к державинским Сочинениям, полностью так и не реализованного6, — к середине 1800-х годов сменяется желанием истолковывать и распространять слова — словами. Державину очень хочется рассказать о том, что он не виноват в своем нынешнем положении, что всегда служил государству верой и правдой, отводя творчеству место лишь второстепенной важности, что обидели его — несправедливо. Удачным поводом объясниться явилось обращение к нему в 1805 году преосвященного Евгения (Евфимия Алексеевича Болховитинова) — будущего митрополита, а пока епископа Старорусского, викария Новгородской митрополии, — за биографическими сведениями для «Нового опыта исторического словаря о российских писателях», над которым Евгений трудился с начала 1800-х. Один из самых просвещенных людей своего времени, Болховитинов совмещал в себе качества, необходимые для уверенного восхождения по иерархической лестнице Русской православной церкви, с любопытством, остроумием и недоверчивостью французских энциклопедистов7. «Новый опыт исторического словаря...» был первой попыткой обобщения и систематизации сведений о религиозных и светских авторах, писавших на русском языке8. Короткие, на одну-две страницы, «выжимки» из статей «Словаря» в 1804—1806 годах публиковались в журнале «Друг Просвещения», издаваемом графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым9. Весной 1805 года Евгений писал Хвостову:

Граф выполнил просьбу преосвященного, знакомство состоялось. Державин прислал Болховитинову подробную «Записку», в которой ответил на сформулированные им вопросы, а многое добавил от себя («он прислал мне обстоятельнейшую свою Биографию (sic!) и пространные примечания на случаи и все намеки своих од, — писал Евгений Хвостову 30 сентября 1805 года. — Это драгоценнейшее сокровище для русской литературы» (Переписка 1868, 70)). Статья о Державине вышла в первой книжке «Друга Просвещения» за 1806 год; дружба поэта и епископа продлилась десять лет, вплоть до самой смерти Державина. Встречались они, как правило, летом, в державинской Званке, несколько раз Державин навещал Болховитинова в Хутынском монастыре. Общаться зимой было сложнее: Державин возвращался в Петербург, Евгений жил в Новгороде, — выручала почта. Составленная по просьбе Болховитинова «Записка» вдохновила Державина на создание более развернутых объяснений собственных поступков и текстов11. Современники не всегда могли подобрать ключ к его стихам, — тем труднее будет сделать это потомкам — и поэт взялся за дело сам, не оставляя более «тонкий смысл <...> на собственное проницание читателя»12. К середине 1800-х годов относится начало работы над разнообразными вариантами комментариев и объяснений «на свои сочинения», со временем сложившихся в единый — пусть многосоставный и стилистически неоднородный — текст. Основной пафос этого текста — подтверждение подлинности прежде написанного, «мотивировка испытанных при создании того или иного стихотворения чувств», уверение настоящих и будущих читателей в том, что в жизни самого поэта и в окружающей его действительности все «так и было» (Алексеева 2005, 335—338). Разговор в книге пойдет о державинской лирике 1803—1808 годов. Постоянные автоэкспликации и прозаические парафразы собственной поэзии не исключают рождения новых «инописаний и намеков» (зачастую еще более запутанных, чем прежде), поиска новых метафор, создания невиданных доселе аллегорий; наоборот: в эти годы Державин чувствует в них особенно острую потребность. И здесь лингвистические идеи Шишкова отступают на второй план: воинственно-архаической лексики и фольклорной образности оказывается недостаточно, а образов и мотивов, способных адекватно воплотить упрямое державинское смятение, в «Рассуждении о старом и новом слоге» почерпнуть было невозможно. В славянские одежды предстояло облечь фигуры совершенно иной риторики — той самой «риторики рубежа», которая постепенно, вместе с философским осмыслением рубежа веков, приходила в Россию с Запада13. Поэтому характерной чертой державинского творчества первого десятилетия нового века явилось сочетание архаического «русского стиля» и принципиально новых, непривычных метафор и сравнений, выражавших европейское мироощущение первых лет XIX века. Каким это мироощущение было? II. В Европе, еще не оправившейся от революционных потрясений десятилетней давности, шла отчасти новая, отчасти старая война. За полгода до державинской отставки, весной 1803 года, Наполеон нарушил Недолгое перемирие с Англией, и две страны, общение которых в предшествующем столетии было, не в последнюю очередь, диалогом двух основополагающих парадигм европейского Просвещения, вновь вели кровопролитные бои на суше и на море. В 1804 году первый консул стал императором; в 1805-м французская армия была провозглашена «великой» (la Grande armée), а Англия собрала вокруг себя третью анти-французскую коалицию. В ее составе в войну вступила Россия, не умевшая выразить своих чувств — в том числе патриотических — иначе, чем по-французски. В августе 1806 года, после отречения Франца II Габсбургского от немецкой короны и императорского титула, прекратила свое почти девятисотлетнее существование Священная Римская империя, основанная в 962 году Оттоном Великим. (К этому времени относится знаменитый портрет Наполеона на троне работы Энгра — живописный апофеоз императорского величия.) Подписанный вскоре Берлинский декрет положил начало континентальной блокаде Британских островов, к которой в течение 1807 года вынуждены были присоединиться и некоторые страны, прежде входившие в состав антифранцузских коалиций, в том числе, по условиям Тильзитского мира, — Россия. Отделенная от континента незримой стеной эмбарго, Англия превращалась в символ мирового противостояния Бонапарту, что не могло не вызвать всплеска интереса к этой стране и ее культуре и у значительной части граждан примкнувших к блокаде государств. Еще в 1805 году на страницах журнала «Северный Вестник», издававшегося Иваном Мартыновым, был опубликован «Опыт о Великобритании» — текст, имевший широкий резонанс: апология британского государственного устройства и национального самосознания. Анонимный автор «Опыта» писал:

Свойственное британцам «похвальное пристрастие» к своей стране автор «Опыта» полагал моделью для любого «разумного патриотизма». Патриотизму невозможно подражать: ему можно и должно учиться, предварительно отказавшись от привычки к слепому подражанию, — с таким призывом автор обращался к своим соотечественникам:

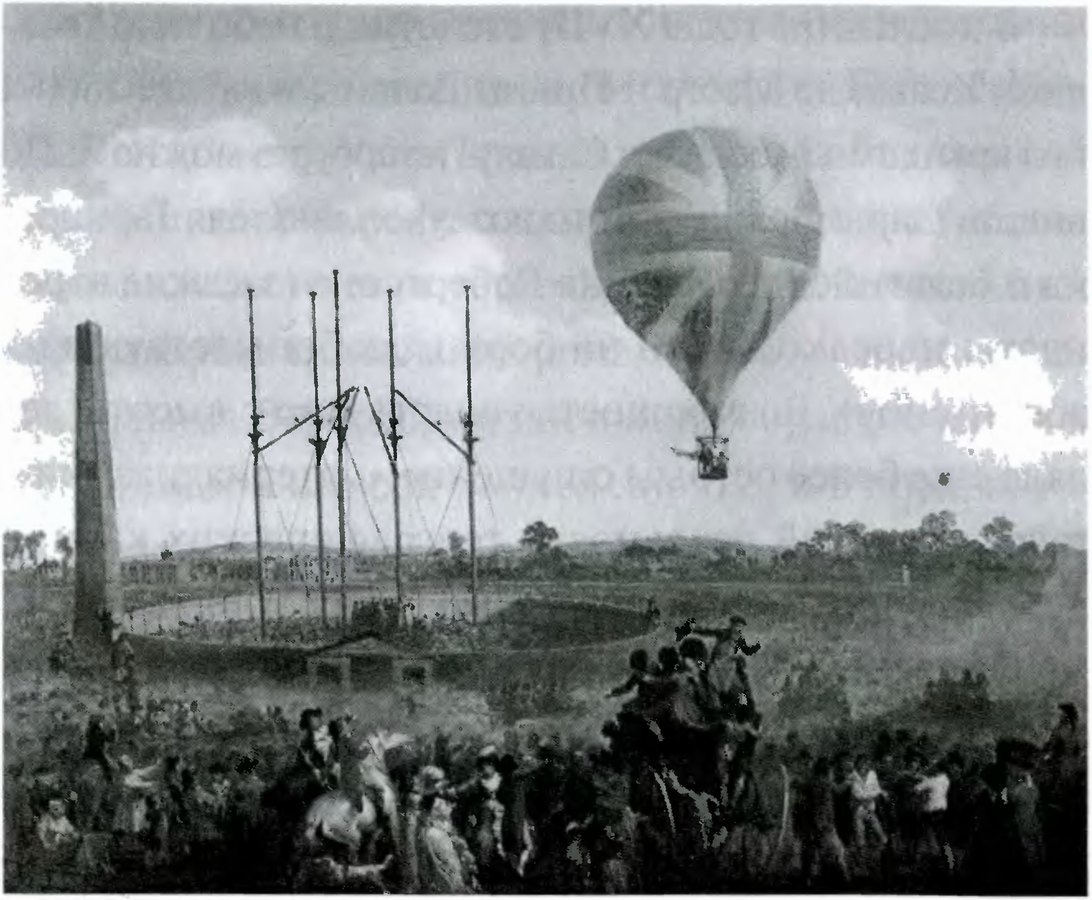

Гимн «Славяно-Российской речи» не мог не импонировать консервативным слоям общества, в том числе Шишкову и его окружению14, хотя большинство содержавшихся в «Опыте» политических идей и соображений касались прав и свобод граждан «всех состояний» и представлялись современникам чрезвычайно смелыми. Интерес к Англии и ее политическому опыту, а также попытки обратиться к литературному и культурному наследию этой страны напрямую, отказавшись от привычного «толмача» предшествующего столетия — Франции15, объединили в середине 1800-х годов людей самых разных взглядов и убеждений. Нельзя забывать и о том, что Англия была родиной «Размышлений о революции во Франции» (Reflections on the Revolution in France (1790)) Эдмунда Берка — текста, заложившего основы просвещенного консерватизма в Европе. «Размышления» были не просто комментарием к революции, но самостоятельным историческим явлением (Карп 1988, Чудинов 1996, Paulson 1983, 57—63, Mitchell 1986, 147—149). Выходившие огромными тиражами в Лондоне 1790-х годов (одиннадцать раз в течение одного года!), сразу же переведенные на основные европейские языки, «Размышления» определяли восприятие происходящего, тем самым оказывая влияние на ход событий, а не только на характер его изложения. В начале XIX столетия сочинение Берка оставалось неисчерпаемым источником метафор и сравнений для тех, кто думал и писал о тайных и явных истоках революции, а также о прямых и косвенных последствиях радикальных политических перемен, главным из которых явилось стремительное, почти мистическое возвышение Наполеона. Наглядная образность рассуждений Берка, порой эпатирующая, связывала их с искусством английской карикатуры — важным оружием политической борьбы, «гиперреалистическим ответом на гиперидеализм революционных идей» (Старобинский 2002, II, 466)16. Англия была источником не только конкретных изображений, распространившихся по всей Европе на рубеже веков, но и самого феномена «карикатурного видения», освоенного британцами задолго до событий 1790-х годов (так, революционные карикатуры Джеймса Гилрея с их «всеразрушающей сатирой» выросли из живописных повествований Уильяма Хогарта, творчество которого пришлось главным образом на середину века). Дело было, впрочем, и не в «карикатурном видении» как таковом, но в самом факте сосуществования внутри одной культуры принципиально разных, отчетливо себя осознающих и себя друг другу противопоставляющих взглядов и типов репрезентации17. Выход на первый план «зрительной составляющей» британской культуры в начале XIX века объяснялся отчасти тем отказом России и некоторых других европейских стран от посредничества Франции, о котором шла речь выше, а отчасти — и главным образом — той репутацией законодательницы зрительной моды, которая закрепилась за Англией в предшествующем столетии. III. В XVIII веке Англия явилась средоточием «нового визуального наречия» (new visual idiom (Ogée 2001, 12)), не сразу воспринятого и освоенного континентальной Европой. Составляющими этого «наречия», наряду со злободневно-сатирическими полотнами Хогарта, были и вневременной классицизм Джона Флаксмана, и живая, изменчивая античность палладианских вилл — «фирменного знака» британской архитектуры 1720—1730-х годов, и «сцены собеседования» (conversation pieces) — групповые портреты людей, непринужденно общающихся друг с другом или просто занятых некоторым общим делом: жанр, восходящий к голландским полотнам XVII века, но прославленный англичанами и считающийся явлением специфически английским (Кузнецова 1974, Tadie 1995, Conversation Pieces 2009). «Визуальными доминантами» британского происхождения в Европе XVIII века были английские сады и выросшая из них ближе к концу столетия культура «живописного» (picturesque), удивительный театр оптических эффектов «Эйдофусикон», открытый в Лондоне в 1781 году Филлипом-Жаком де Лутербургом (французом, снискавшим славу английского живописца), и первые панорамы городов, запатентованные в конце 80-х годов шотландцем Робертом Бейкером (Comment 1999, 18—24)18. Ко времени распространения панорам в Англии, а затем и на континенте, «панорамный взгляд», способный разом охватить огромное пространство и примирить множественные точки зрения с законами перспективы, уже не был абстракцией: на рубеже веков десятки людей смогли подняться над землей в гондоле воздушного шара. Теория и практика воздухоплавания не успела занять достойного места на страницах Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера: к осени 1783 года, когда шар братьев Монгольфье с петухом, гусем и овцой, а затем и бесстрашным Пилатром де Розье на борту поднялся в небо, издание «главной книги» XVIII века было три года как завершено. Впрочем, шары успели вдохновить последних поэтов эпохи Просвещения — тех, кто, подобно Эразму Дарвину, дедушке великого натуралиста, стремился «призвать воображение под знамена науки» («enlist the imagination under the banner of science»). В чрезвычайно популярной в 1790-е годы поэме «Ботанический сад» (Botanic Garden (1791)) — книге, о которой нам придется говорить отдельно, — Дарвин писал: The calm Philosopher in ether fails,

В строках Дарвина, врача, естествоиспытателя и поэта, полет на воздушном шаре превращался в метафору всеохватного философского знания. В это самое время, в далекой России, Державин сравнивал с изобретением братьев Монгольфье — человеческое счастье («На счастье» (1789)): Но ах! как некая ты сфера В последние годы XVIII столетия в небо поднимались Ксавье де Местр и Принц Делинь, в начале 1800-х над крышами Москвы и Санкт-Петербурга можно было видеть шары французского воздухоплавателя Гарнерена и бельгийского физика Робертсона (заезжие аэронавты нередко брали на борт и любопытствующих аборигенов). Возможность увидеть мир с высоты делала еще более острым ощущение «материализации», пульсирующей реальности географических карт — переживание, всегда сопровождающее войны. Сферическое зрение воздухоплавателя было лишь одним из новых «типов взгляда», усвоенных и осмысленных эпохой рубежа XVIII—XIX веков. Пришедшая из Англии «оптикомания» охватила в это время всю Европу (Ямпольский 2000). Повальное увлечение оптическими приборами, способными «вооружить» человеческий глаз недоступными ему от природы свойствами и возможностями, явилось отражением интенсификации самой реальности в первые годы нового века. Следствием первоначального, «прикладного» импульса стал всплеск интереса к опубликованной за столетие до того «Оптике» Исаака Ньютона (1704)20. Так, с ньютоновскими воззрениями на природу света и цвета увлеченно спорил Гете, пытавшийся создать собственную теорию цветового спектра (впоследствии изложенную им в специальном трактате «Farbenlehre» (1810))21. Физиология зрения и природа оптической иллюзии, теория рефракции и другие теории, восходящие к «Оптике», в те же 1800-е годы волновали и воображение английских романтиков — прежде всего, Уильяма Вордсворта, постоянно обращавшегося к этим темам и в своей ранней лирике, и в произведениях зрелых, неоднократно переработанных, — «Прелюдии» (Prelude) и «Прогулке» (Excursion) (Galperin 1993, Wright 1980; Burwick 1986, 177—209)22. Натурфилософские интересы Вордсворта оптикой не ограничивались: в 1802 году вместе со своим другом Сэмюэлем Тэйлором Кольриджем, еще одним представителем «Озерной школы» в английской поэзии, Вордсворт посещал лекции известного британского химика Хэмфри Дэви (Humphry Davy)23. Кольридж признавался, что делал это главным образом затем, чтобы «обновить запас метафор» («in order to renew my stock of metaphors» (Dawkins 1998, 40)). Вероятно, сходные цели преследовал и Вордсворт, в пространном «Предисловии» ко второму изданию «Лирических Баллад» (1800) предрекавший:

«Лирические баллады» — один из манифестов английского романтизма — были совместным «поэтическим проектом» Вордсворта и Кольриджа. Вордсворт видел цель всего предприятия в том, чтобы описать «случаи и ситуации из повседневной жизни» обыденным языком, суметь передать возвышенность предмета, не используя возвышенного стиля:

Отказ Вордсворта от «поэтического слога» в пользу «обыденного языка», так же как и обращение Кольриджа к миру химии в поисках новых метафор, был еще одной манифестацией конца «риторической эпохи», совпавшего с концом XVIII века. Новое столетие не просто приходило на смену старому, но расставалось с традицией — «устойчивым пребыванием как формой существования»25. Метафора (не только «химическая» — любая) способна преодолеть устойчивость как форму существования языка (не только поэтического, но и обыденного) и, до некоторой степени, облегчить восприятие нового, неустойчивого, непонятного мира. Поиск метафоры — не обязательно слова, но выражения, фразы и, шире, неожиданного сочетания ранее казавшихся несводимыми смыслов — объединил в первые годы XIX века Гете и Вордсворта, Луи-Себастьяна Мерсье и братьев Гримм. IV. До России новости доходят с разной скоростью. О радиоволнах еще не знают, телеграф будет создан совсем скоро, но настроения и веяния времени, даже самые незначительные, так или иначе пересекают мир, как волны, проходят сквозь каждого человека. В эпоху войн эти процессы только усиливаются. И здесь мы возвращаемся к тем парадоксам позднего Державина, которым и посвящена эта книга. Все больше симпатизирующий Шишкову и его сторонникам, черпающий сюжеты для своих произведений в истории Смутного времени, наполняющий лирику и драму образами русского фольклора и изнурительно архаической лексикой, Державин разделяет с современниками (в том числе — младшими, в том числе — европейскими) их последние увлечения. Вопреки собственным идеологическим установкам, оказывается в «мейнстриме» западной эстетики. «Européen malgré lui» — можно было бы назвать Державина первого десятилетия нового века, перефразируя название известной комедии Мольера26, — и вопреки общепринятому представлению об «архирусскости» его позднего творчества27. Конечно, Державин не отказывается полностью от «поэтического слога», об отсутствии которого в «Лирических Балладах» предупреждал читателей Вордсворт, но так же, как и он, находится в поисках слова, с одной стороны, «прилегающего к действительности» (как уже отмечалось, в постоянном подтверждении правдоподобия слова — пафос и новизна державинских «Объяснений»), а с другой — представляющего «обычные вещи <...> в непривычном виде»28. Подобно Гете, Державин интересуется оптикой и метеорологией, подобно Кольриджу, хочет обновить и пополнить имеющийся «запас метафор», подобно Вордсворту, стремится максимально расширить рамки того, что принято называть «предметами поэтическими». Поэзия может и должна говорить обо всем, что увлекает поэта. Державин неравнодушен к последним достижениям индустрии, науки и техники, — и оптические приборы или новые прядильные машины, импортированные в Россию из Англии, занимают столь же важное место в его поэтическом «хозяйстве», сколь и в усадебном хозяйстве его любимой Званки. Учиться пользоваться новыми метафорами и сравнениями в поэтическом обиходе приходится точно так же, как и новыми устройствами — в быту непоэтическом. Навык приходит не сразу. Неслучайно в стихотворениях, в центре которых находятся образы, заимствованные Державиным из непривычных, традиционно «непоэтических» областей, — самая сбитая строфика и самый сложный язык. И мы приходим к неожиданному выводу о том, что многочисленные славянизмы и другие знаки архаической стилистики в поэзии позднего Державина не только не противоречат интересу поэта к современности, но становятся ее причудливым означающим. Так, например, архаизмами изобилует язык стихотворения «Фонарь» (1804), одного из самых современных по мироощущению (чего стоят деепричастные обороты «озетя агницу смиренну» или «и туком угобзя бразды»!). Впрочем, и Вордсворт, декларировавший отказ от «поэтического слога», стилистическим потенциалом архаизмов отнюдь не пренебрегал (Richardson 1994). В «Примечаниях» на стихотворение «Памятник» Державин писал о себе — по обыкновению, в третьем лице: «книга его может быть потомству памятником дел, обычаев и нравов его времени, и <...> все его сочинения ничто как картина века Екатерины»29. Представление о державинской поэзии — в том числе и о поздних его произведениях — как о памятнике XVIII веку — было подхвачено и развито его младшими современниками. Это представление было перенесено и на самого Державина, которого многие почитали человеком восемнадцатого века — в девятнадцатом30. Наиболее ярко подобное восприятие воплотилось в известных строках П.А. Вяземского. В некрологе, опубликованном в 1816 году в «Сыне Отечества» он писал:

Миф о любом поэте состоит, как правило, из нескольких мифов. Миф о Державине-отшельнике, «удрученном летами» и живущем мыслями об ушедшем веке, — лишь один из мифов, окружавших его имя в последние годы жизни и «канонизированных» после смерти. Свою поэтическую силу этот миф обрел столетие спустя — в романе В.Ф. Ходасевича «Державин» (1931) и был в таком виде воспринят литературой двадцатого века. Свое научное развитие он получил в замечательных исследованиях М.Г. Альтшуллера, И.З. Сермана, Б.А. Успенского и некоторых других историков литературы и языка (Альтшуллер 2007; Серман 1997; Успенский 1995). Но, кажется, та «стратегия трудности», о которой, по-разному ее называя, писали названные нами ученые, была, как и породивший ее миф, лишь одной из нескольких разнонаправленных литературных стратегий позднего Державина (их сосуществование внутри одного пласта его творчества представляет для нас особый интерес). К тому же стратегия стратегией, а есть еще воздух. В одном из наиболее часто цитируемых (и действительно чудесных) пассажей из последних страниц романа Ходасевича автор размышляет именно об этом:

Поэзия Державина — прежде всего памятник воздуху. Воздуху обоих веков, на которые пришлась его жизнь. И тому, что можно было прочитать, услышать и, главное, увидеть вокруг: от палладианских вилл и английских садов до иллюстраций к «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, от картин из закупленных Екатериной эрмитажных коллекций и посуды на обеденном столе императрицы до лубочных листов и домашней живописи державинского «письмоводителя» Евстафия Абрамова. Попыткой реконструировать — хотя бы отчасти — ту атмосферу, в которой рождались, существовали и воспринимались произведения Державина, мы мотивируем включение в наше повествование «необязательных комментариев» — экскурсов, касающихся сюжетов и персоналий «второго порядка» и набранных в тексте книги в два столбца. Существенная их часть не имеет прямого отношения к анализируемым текстам, но, хочется верить, служит восстановлению контекстов — вербальных и визуальных32. V. Не будет преувеличением сказать, что первостепенную важность «вещного, зримого мира» в поэзии Державина отмечали все без исключения исследователи его творчества. В то же время, как это ни парадоксально, единственным исследованием, посвященным этой теме, долгие годы оставалась работа Е.Я. Данько «Изобразительное искусство в поэзии Державина», опубликованная в 1935 году во втором выпуске сборника «XVIII век» (Данько 1935)33. Художник по фарфору и историк фарфорового производства, писательница и драматург, сотрудница кукольного театра и автор нескольких спектаклей для детей, ученица Машкова и Рерберга и приятельница Анны Ахматовой, Елена Яковлевна Данько (1898—1942) была человеком широко образованным и тонко чувствующим. Незаурядность ее личности и разносторонность интересов в полной мере отразились в работе о Державине. Внимание Данько сосредоточено на картинах, скульптурах, архитектурных памятниках и предметах интерьера (прежде всего изделиях из фарфора!), «находившихся в поле зрения Державина»34. Более полного обзора «зрительных подтекстов» державинского творчества не существует по сей день. Данько достаточно подробно говорит о влиянии, оказанном на участников державинско-львовского кружка Г.-Э. Лессингом, настаивавшим на взаимной «непереводимости» слова и образа, — тем не менее в собственной работе она исходит из противоположных посылок. Исследовательница упоминает, но не учитывает тот факт, что в предромантическую эпоху, на которую пришелся поздний период державинского творчества, слово и образ все реже вступали друг с другом в отношения описания и иллюстрации, означаемого и означающего, все реже «отражались» друг в друге, — продолжая при этом обуславливать взаимное существование. Тема «зримого мира» в поэзии Державина не исчерпывается ни перечнем возможно виденных им произведений искусства, ни пресловутой «живописностью» его собственной поэзии: не менее важным оказывается интерес поэта к зрению как способности и наблюдению как процессу. В те самые годы, когда Ходасевич формулировал свой «закон поэтической биологии», а Е.Я. Данько пыталась реконструировать и описать те зрительные аналоги «музыки времени», которыми был заполнен уже не слух, но взгляд поэта, к близким темам — с филологических позиций — обратился и Л.В. Пумпянский. Державину Пумпянский посвятил самые яркие страницы своего монументально-незавершенного труда «К истории русского классицизма» (Пумпянский 2000, 81—134). Определение «странного типа» державинского зрения представлялось ему ключом к пониманию всей его поэзии и поэтики:

Свойственный Пумпянскому «телеграфный стиль» изложения — торопливое, интенсивное письмо — достигает здесь своего апогея: о поэзии Державина он пишет особенно конспективно и отрывисто, не заканчивая фраз, с курсивами, многоточиями, вопросительными и восклицательными знаками — то как будто задумываясь, то радуясь внезапному озарению. Но приведенный выше параграф, перемежающий немецкий с французским (а в следующих, не процитированных нами строках — и латынью), объясняющий державинские «методы» изучения зрительного мира цитатами из Гете (названием уже упоминавшегося трактата о цвете (Farbenlehre) и строкой из стихотворения «Любезное сердцу» (Liebliches))35, — свидетельствует не только об особом, страстном отношении автора к своему материалу, но и о понимании этого материала. Конечно, Пумпянский пишет в жанре заметок, «для себя», не заботясь о переводе там, где он ему не нужен, но иноязычные слова и выражения оказываются в данном случае наиболее естественным означающим для его представлений о характере державинского зрения, его истоках и параллелях. Через цитаты из Гете лежит для Пумпянского кратчайший путь (shortcut, как сказали бы на современном компьютерном языке) к пониманию стихотворений Державина. Значит, и «вопрос о происхождении этого странного типа зрения» был для него не столько темен, сколько не до конца сформулирован. Говоря о поэзии Державина 1803—1808 годов, мы сосредоточимся на трех из названных Пумпянским стихотворений — «Фонаре» (1804), «Радуге» (1806) и «Жизни Званской» (1807) — им посвящены три главы книги. Но три этих текста — не только «о том, как он (Державин. — Т.С.) изучал зрительный мир»: в центре каждого — метафора человеческой жизни, попытка определения собственного места в мире в 1804, 1806 и 1807 годах соответственно. Метафоры эти взяты из области оптики, метеорологии и садового искусства — сфер максимально изменчивых, нестабильных, немыслимых без иллюзии. Как Державин двигался от одного метафорического образа (или обмана?) к другому, каким был «сюжет» этого движения — нам предстоит увидеть. * * * Эта книга обдумывалась и писалась пять лет — вероятно, дольше, чем следовало. Но получилось так, что время ее написания — с 2003 по 2008 год — со сдвигом ровно в двести лет совпало с тем периодом в жизни и творчестве Державина, которому она посвящена, — от выхода поэта в отставку в 1803 году до выхода в свет самого полного из прижизненных собраний его сочинений — четырехтомника 1808 года. Пять лет первого десятилетия нового века — XIX и XXI соответственно — отразились друг в друге больше, чем можно было ожидать. Дело не только в объединяющей их «ситуации рубежа» — тревожном ощущении раздробленности времени, трудном расставании с предшествующим столетием, — но и в подъеме насаждаемого государством «квасного» патриотизма, и в сопутствующих ему антизападных настроениях, нередко свойственных людям вполне просвещенным, но приходящих в противоречие с самой сутью выстроенной по западным моделям культуры. В державинское время подобные настроения объяснялись и отчасти оправдывались участием России в войне с Наполеоном; бурный их расцвет в 2000-е годы выглядел еще печальнее. Общими для двух эпох явились постоянные попытки создания «идеологических рифм», связывающих события середины 1800-х или 2000-х годов со Смутным временем — началом XVII века в российской истории (достаточно вспомнить бесчисленные поэмы и драматические произведения, посвященные Минину и Пожарскому в 1805—1807 годах, и введение двести лет спустя, в 2005 году, нового государственного праздника — Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября и призванного увековечить эфемерную дату изгнания поляков из Кремля). Но внутренняя логика развития культуры, как правило, оказывается сильнее навязанных ей идеологических конструкций — даже если борьба происходит внутри одного человека. Особенно остро мы ощущаем это тогда, когда речь идет о талантливых людях и их произведениях. Творчество позднего Державина с его «взлетами и падениями» — лучшее тому доказательство. И это не может не внушать оптимизма. Примечания1. Во вторник, 13 октября, читатели Санкт-Петербургских Ведомостей могли ознакомиться со следующей заметкой: «В именных ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Высочайших указах, данных правительствующему Сенату сего октября в 7 день, за собственноручным ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подписанием изображено: В I-м. Снисходя на прошение Действительного Тайного Советника и Министра Юстиции Державина, Всемилостивейше увольняем его от всех дел, с оставлением ему полного жалования и шести тысяч столовых денег ежегодно. Во II-м: Действительному Тайному Советнику Князю Лопухину, Всемилостивейше повелеваем быть Министром Юстиции или Генерал-Прокурором (Санкт-Петербургские Ведомости (№ 82). 1803. С. 2673). 2. Память другу // Сочинения Державина в 9-ти томах под ред. Я. Грота. Т. II. СПб., 1865. С. 459. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте книги с указанием автора, тома и страницы (Державин II, 459). 3. О месте шишковского трактата в истории лингвистических учений конца XVIII — нач. XIX в., а также о роли, которую «Рассуждение» сыграло в истории русской литературы, см.: Альтшуллер 2007, 29—49; Успенский 1985 149—167, Martin 1997, 31—35. 4. Об истории отношений Державина и «беседчиков» см.: Альтшуллер 2007, 51—64; Файбисович 2006, 209—219; Martin 1997, 110—117. 5. Ср. у М.Г. Альтшуллера: «Шишкову в высшей степени было свойственно вообще характерное для русско-византийской православной культуры благоговейно-уважительное отношение к слову, восходящее еще к ветхозаветной традиции <...>. Шишков относился к слову с мистическим уважением. Для него в слове воплощался дух народный, материализовалась идея, способная и созидать, и разрушать. Поэтому он был готов запрещать вредное слово с не меньшим усердием, чем защищать правильное» (Альтшуллер 2007, 27). 6. В предисловии к первому тому издаваемых им «Сочинений Державина» (1864) Я.К. Грот так объяснял «идею державинских виньеток»: «В составлении программ к <...> рисункам большое участие принимали друзья Державина, Н.А. Львов и В.В. Капнист. Много осталось следов той внимательности, с которой они сообща обдумывали сюжеты для этих рисунков, сменяя одну мысль другой и снова покидая последнюю. Между бумагами Державина нашлись особые тетради и отдельные листы, посвященные исключительно объяснению рисунков и писанные в разное время разными почерками, между которыми мы узнаем и письмо всех трех друзей поэта <...>. При изготовлении программ было вообще принято за правило не повторять в рисунках содержания стихотворений, а выражать намеком или аллегорией идеи, находящиеся в близком с ними соотношении» (Державин I, xxix—xxx). Об истории иллюстрированного издания, задуманного Державиным и его друзьями в середине 1790-х годов, см.: Зорин 1987. 7. В 1805 году Болховитинов был избран почетным членом Московского университета, а в 1806 году стал действительным членом Российской академии. 8. В предисловии к «Словарю» Евгений рассуждал: «История писателей есть существенная часть литературы; потому что они составляют даже эпохи и периоды ея. Но знать писателей чужестранных, есть посторонняя для нас честь; а не знать своих отечественных есть собственный стыд наш. <...> За 32 года перед сим один патриот нашей литературы издал опыт такового сочинения, принятый с благодарностью от всех снисходительных любителей нашей словесности, но от некоторых строгих и взыскательных аристархов с критикой и даже с бранью (имеется в виду Опыт исторического словаря о Российских писателях, собранный Николаем Новиковым и напеч. в СПб. 1772 г.). Книга несовершенна, но и такую нельзя сыскать» (цит. по: Срезневский 1868, 9—10). 9. Выходившие из номера в номер очерки были доведены до буквы «К» (Евгений не оставил работы, но журнал прекратил свое существование); некоторые биографические статьи в 1821—1822-м опубликовал Н.И. Греч в «Сыне Отечества»; полным изданием словарь вышел уже после смерти Болховитинова. 10. Издавший переписку Евгения Я.К. Грот пояснял: «О том, что поэт живет в соседстве его, Евгений незадолго перед тем узнал от Хвостова же, который писал к нему: «Заезжайте к барду». Не догадываясь, кого под этим именем можно разуметь, преосвященный отвечал, что «в тамошних лесах только кукушки и филины, а барда нет» (Переписка 1868, 68). 11. В письме к А.Ф. Мерзлякову Державин так объяснял свой замысел: «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду; политик или царедворец по служению моему при дворе, я принужден был закрывать истину инописанием и намеками, из чего само по себе вышло, что в некоторых моих произведениях и поныне многие, что читают, того не понимают совершенно <...>. Все примечатели и разбиратели моей жизни без особых замечаниев, оставленных мною на случай смерти моей, будут судить невпопад» (Державин I, 652). Наибольшую известность приобрели неоднократно переизданные «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Г.Р. Державина» и «Примечания о сочинениях Державина, написанные им самим в 1808 году». О вариантах державинских «Записок», «Примечаний» и «Объяснений» в их отношении друг к другу и к действительности и о характере державинского автобиографизма см.: Фоменко 1983; Loewen 2005. 12. «Осознание того, что действительность не вполне узнаваема в его стихотворениях, стало причиной создания Державиным такого странного жанра, как «Объяснения на свои "Сочинения"» (Алексеева 2005, 337). Ср. суждение А.Л. Зорина: «Державин ощущал, что новизна его поэзии состоит в ее тесной связи с обстоятельствами его жизни, и стремился, чтобы связь эта не осталась незамеченной будущими читателями» (Зорин 1987, 15). 13. О законах адаптации и трансформации в России европейских интеллектуальных конструкций см.: Живов 2009. 14. Ср. в «Рассуждении» Шишкова: «Надлежит с великою осторожностью вдаваться в чтение французских книг, дабы чистоту нравов своих в сем преисполненном опасностью море не преткнуть о камень <...>. Древний славенский язык, отец многих наречий, есть корень и начало российского языка <...> он сообщает ему богатство, разум, силу и красоту» (цит. по: Альтшуллер 2007, 29—30). 15. Много лет спустя писатель и литературный критик А.Д. Галахов размышлял на страницах «Отечественных Записок»: «...Маколей справедливо называет Францию "толмачем" между Англией и остальным человечеством. В умственном движении XVII и XVIII столетий главное место принадлежит Англии: на ее стороне оригинальность; Франция занимает второстепенное место: ее назначение — усваивать чужое достояние и сообщать его другим странам Европы» (Галахов 1858, 114). 16. Подробнее о «карикатурном видении» Французской революции см. специальный экскурс в книге Жана Старобинского «1789: Эмблемы разума» (Старобинский 2002, II); об истории английской карикатуры см.: Некрасова 1935; о связи английской карикатуры с репрезентацией революции у Берка см.: Paulson 1983, 57—73; об английских карикатурах на русскую действительность рубежа XVIII—XIX веков см.: Кросс 2004. 17. Ср. шутливое определение, данное Англии П.А. Вяземским и воспроизведенное А.А. Долининым во вступительных страницах монографии «Пушкин и Англия»: Вяземский называл Англию страной «свободы, / Художеств, чудаков, / Карикатур удачных, / Радклиф, Шекспиров мрачных, / Ростбифа и бойцов» (Долинин 2007, 15). 18. «Никакое описание не подаст вам столь точного, столь обширного понятия, о положении и — если можно так сказать — о физиогномии города, как исправная Панорама. Все большие здания, все окрестности находятся перед вашими глазами...» — писал автор анонимной статьи «Панорамы», опубликованной в «Вестнике Европы» летом 1805 года (Вестник Европы. 1805. Ч. 21. № 12. С. 294—300). 19. Поэма «Ботанический Сад» состояла из двух частей. Вторая часть, «Любовь растений» (The Loves of the Plants), откуда взяты процитированные выше строки, была создана раньше первой, в 1789 году, и тогда же опубликована анонимно. Букв, перевод цитируемых строк: «Безмятежный Философ растворяется в небе, / Созерцает ясные звезды и вдыхает чистые ветра; / Он смотрит на землю как на карту, / Вычерченную прозрачными водами в голубых равнинах; / Видит, как у его ног сверкают рогатые молнии — / И слышит внизу раскаты безобидного грома. / Взлети, великий МОНГОЛЬФЬЕ! Устреми свой бесстрашный полет / Ввысь, над бледным, ледяным светом луны; / Ввысь, над жемчужной Звездой, чей лучистый рог / Качается на востоке веселым предвестником скорби...» (Canto II, 41—50). 20. «Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света» (Optick: or, a treatise of the reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light (1704)). 21. О «полемике» Гете с Ньютоном см.: Burwick 1986, Ribe 1985, Sepper 1988, Wells 1971. Гете интересовали как оптическая теория, так и ее приложения: так, например, для театральной постановки «Фауста» он предлагал использовать проекции волшебного фонаря, подробно описывая способы создания на сцене оптических эффектов, передающих сверхъестественность происходящего (Burwick 1988, 694—702). 22. В годы обучения Вордсворта в Кембриджском университете (1787—1791) его «тьютором» (руководителем) в колледже Сент-Джон был физик Джеймс Вуд, автор нескольких известных трудов по оптике и механике, в том числе «Элементов Оптики» (The Elements of Optics (1799)), в которых, оставаясь верным сторонником ньютоновских теорий, он оспаривал отдельные их положения (Burwick 1986, 183). Об интересе Вордсворта к прикладной оптике см.: King 1993. 23. В 1802 году Дэви прочел в Королевском Институте (Royal Institution) два цикла лекций: утренние — по общей химии, и вечерние, посвященные «Связи Химии и Искусств» («The Connexion of Chemistry with the Arts»). Последние произвели на обоих поэтов особенно сильное впечатление (Burwick 186, 181). 24. «The remotest discoveries of the Chemist, the Botanist, or Mineralogist will be as proper objects of the Poet's art as any upon which it can be employed, if the time should ever come when these things shall be familiar to us, and the relations under which they are contemplated by the followers of these respective sciences shall be manifestly and palpably material to us as enjoying and suffering beings» (Wordsworth 1965, 456). 25. А.В. Михайлов давал этому поворотному моменту в истории культуры такую характеристику: «По мере того как европейская культура начала расставаться со своей традицией, с устойчивым пребыванием как формой своего существования (когда давний образец и соревнование с ним находились в одной, единой культурной действительности), по мере этого процесса подспудно накапливались совсем новые возможности слова — слова вне системных связей, вне этой его как бы полной закупоренности в системе смысла. Теперь слово рождается от ситуации и субъекта, рождается "сейчас и здесь" <...> это слово, в котором важно даже не столько то, что оно идет от субъективной личности, сколько то, что оно совершенно непосредственно прилегает к самой действительности, идет от нее и служит ее голосом» (Михайлов 1997, 515—516). 26. «Лекарь поневоле» — общепринятый вариант перевода — не совсем точен: у Мольера «malgré lui» значит не столько «поневоле» (т.е. «по принуждению»), сколько «вопреки самому себе», «по независящим от него причинам», — и как раз этими словами можно характеризовать «европеизм» позднего Державина. 27. Наиболее развернутые и пафосные рассуждения о «русизме» и национальном гении поэзии Державина содержались в известной статье Николая Полевого, посвященной выходу в свет нового собрания его сочинений, выпущенного издательством Смирдина (Полевой 1832, 18, 224—225). Ср. у Д. Бетеа: «У Державина достигает своего апогея то качество живого, спонтанного, оригинального "русизма", которое должно восприниматься как полная противоположность лингвистическим (карамзинско / "галльским") симпатиям Пушкина» (Бетеа 2003, 162). 28. Ср. признание Гете, сделанное в одном из знаменитых разговоров с Эккерманом: «Все мои стихи — стихи "по поводу", они навеяны действительностью, в ней имеют почву и основание. Стихи, не связанные с жизнью, для меня ничто... Действительность должна дать мотивы, моменты, подлежащие оформлению, ядро произведения, но для того, чтобы сделать из этого прекрасное живое целое, нужно творчество поэта» (Эккерман 1934, 168) 29. Цит. по: Кононко 1972, 75. Ф.И. Буслаев развил идею «памятника», назвав иллюстрации к державинским Сочинениям «великолепным кладбищем екатерининского века» (Буслаев 1886, 165). 30. Буквально эти слова были сказаны не о Державине: такую характеристику дал его современнику Ивану Андреевичу Крылову — Герцен (Серман 2006). 31. Об обращении современников и потомков к топосу Державин — памятник см.: Бетеа 2003, 160—165. 32. Этой же цели призваны служить и пространные цитаты из современных Державину авторов. Некоторые из них — в особенности приводимые отрывки из переводов античных и новоевропейских авторов — могут показаться читателю слишком объемными, но нам было важно показать, дать почувствовать, как выглядели и как могли звучать известные (или, по крайней мере, доступные) Державину и его современникам переводы и переложения Платона и Горация, Лонгина и Плиния, Поупа и Фонтенеля, Делиля и Аддисона, Томсона и Экенсайда. Ведь музыкой и этих строк был заполнен, «как легкие воздухом», слух поэта. 33. В 1974 году к рассмотрению этой проблемы и связанных с ней вопросов обратился И.З. Серман в статье «Говорящая живопись в поэзии Державина» (Серман 1974). 34. Специальный раздел статьи посвящен знакомству Державина со скульптурами и барельефами Жана-Доминика Рашета. Учитывая профессиональные интересы Е.Я. Данько, можно предположить, что именно из этого раздела выросло все исследование о Державине. 35. Пумпянский не раз цитировал это стихотворение Гете, вошедшее в сборник «Западно-Восточный диван»: те же строки («Morgennebelung verbindet / Mir des Blickes scharfe Sehe» (даже с той же ошибкой — umdichtet вместо verbindet)) он приводил в работе о Тютчеве, возводя тютчевский интерес к зрению — к Державину и дальше, через Державина, к Гете (ср. четверостишие, из которого взяты эти строки, в пер. В. Левика: «Все слилось в узоре пестром — / Небо, скал окружных грани. / Стал незрячим бывший острым / Взор мой в утреннем тумане» (Гете 2005, 362)).

|

| © «Г.Р. Державин — творчество поэта» 2004—2025 Публикация материалов со сноской на источник. |

На главную | О проекте | Контакты |